移住者の声

佐々木将太さん(山岡町)

移住者プロフィール

佐々木将太(山岡町)

恵那市山岡町→東京→ドイツ→恵那市山岡町

まずは、どうして家業の寒天づくりを継ぐことになったのか、Uターン移住した、いきさつをお聞かせください。

僕は恵那市の山岡町で生まれ育って、高校まで地元にいたんですけど、名古屋の大学を卒業後、機械工具を扱う商社に就職したんですね。僕は三男で兄が2人いますし、その時は、家業を継ぐなんて全く考えてもいなかったのですが、恵那を離れて働いているうちに誰かが寒天づくりを継がないとなくなってしまうんだと思うと、すごく寂しい気持ちになって、地元、山岡に戻ろうと決めました。

家業のことを考える何かきっかけはあったんですか?

そうですね。もともと継ぐ気がなかったので、食品と全然、関係のない工具の世界に飛び込んだのですが、ドイツに転勤したとき、いろんな人に会う中で、自分も家業をしっかり守っていかなきゃいけないなと思えたことが大きかったです。

というのも、ドイツではバイヤーという仕事柄、工具メーカーの社長さんや、営業の責任者の方が「うちの工具を見てくれ」と、熱をもって売り込みにくるんですよ。

うちの工具はフランス製やイタリア製と比べてここが違うとか、他社とは違う強みについて語っているのを聞いているうちに、そういえば、自分の実家も、ものづくりで寒天を作っていたよなと思って。それからというもの、実家で作っている山岡の細寒天には、どういう強みがあるのか、ちょっとずつ気になって調べていくうちに、カロリーがほとんどないことや、食物繊維がたっぷりであること、そして、それが現代、求められている食事に合っていることなど、沢山の強みがあることに気づき、これを僕が伝えていかなきゃという気持ちになりました。

商社を辞めて家業を継ぐことに不安はありませんでしたか?

不安は正直なかったです。

それよりも早くやりたい気持ちのほうが強かったですね。

この細寒天というものの魅力をもっと伝えたい、それを「自分ならできる」っていうなんか変な自信や思い込みがあって(笑)家族も説得し、一緒に帰ってきました。

その話をされたとき、ご家族やご両親の反応はいかがでしたか?

妻には、僕の実家が寒天屋であることを結婚前から話していましたし、もしかしたら、いずれは継ぐこともあるかもしれないとは伝えていましたので、なんとなく心構えをしていたのか、意外とすんなり「ついてくよ」といった感じで受け入れてくれました。

あと、妻自身、山岡町の細寒天を食べて、長年の便秘が解消されたこともあり、これだったら私も一緒にやりたいと、喜んで戻ってきてくれました。

そういう意味では、妻が一番の理解者であり応援者であります。

それは心強いですね。

はい。本当に心強いです。

なので、妻もしっかり寒天のことを勉強し、インスタグラムで細寒天を使った料理レシピを紹介するなど、毎日、食べているからこそ実感している細寒天の魅力を発信してくれています。

お父様は、息子さんから家業を継ぎたいと言われて、喜んだのではないですか?

父は、三代目で今もまだバリバリ現役でやっているので元気ですし、これまで一度も戻ってこいとは言わなかったんです。

やっぱり寒天づくりはきつい仕事ですし、自営業ですから、サラリーマンで安定した仕事に就いていた方が、家族を守っていけると思い、親父としては自分の代で終わっても仕方ないぐらいの気持ちで思っていたみたいなんですが、まさか、息子から継ぎたいと言ってくるなんて思ってなかったようで、喜んでくれました。

この仕事についてまだ一年も経っていないということですが、これまでと全く違う「寒天づくり」という仕事を、やられてみていかがですか?

実際、めちゃくちゃ過酷です(笑)

特に冬場は12月から2月の2週目くらいまで、年末年始も関係なくノンストップで作業しているので全く休みがないんです。

寒天は、夜にしっかり凍らせて、日中のあたたかい気温で水を落として乾燥させていくので、冬がハイシーズンで、その時にいっぱい作っておかないといけないからなんですが、体には応えますね。

体力勝負のお仕事ですね。

そうなんですよ。

元々、体を動かすのが好きで、ドイツにいるときも筋トレをやっていましたし、野球部にも入っていたので、体力には自信があったのですが、それでもきついと思えるくらい重労働でした。

具体的にどんな作業をされているんですか?

そうですね。寒天づくりは、原料のテングサから寒天成分を抽出し、糸状に細くしたトコロテンを天日干しで乾燥させます。そして原料となるテングサを水分を含んだ状態で約700キロ分積み込み、その過程が完了したら、沸騰したお湯で煮込むのですが、そのときは、蒸気を受けながら熱さとの戦いになります。そして、その煮汁を取り出し冷やして切り分ける。外気温が下がり凍り始めるころ寒天に砕いた氷のフレークを振りかける「凍てとり」という作業を行うのですが、これがとても寒く、体の芯から冷えるので、暑かったり寒かったり、親父はよくやっているなと思いました。

さらに、作業をしているうちに、天気が変わり雪や雨が降ってきたら、干してある寒天を急いでしまったり、晴れてきたらまた干すといった感じでお天気にも左右され、とにかく朝から晩まで動きっぱなしなんです。

子どものころから手伝ってはきましたが、準備作業から全部やるとなると、しんどさが全く違いました。

そんなふうに大変な工程を経て作られた山岡の細寒天は、全国シェア1位ということで、凄いですよね!

そうですね。寒天には、棒寒天、粉寒天、細寒天がありますが、国内で生産される細寒天の80%を占めるのが山岡町の「山岡細寒天」で、恵那市は、細寒天の一大産地なんですよね。

細寒天は、細長い麺状の形が特徴で、主に、羊羹や和菓子の原材料として使われています。

もともと寒天は、江戸時代に日本人が発明したもので、京都の伏見にあった旅館が料理で残った「ところてん」を外に放置し、それが冬だったので、夜に凍結、昼は、自然解凍と乾燥を繰り返して白い乾物が出来上がったことがはじまりで、「寒ざらしのところてん」の意味を込めて「寒天」と命名したそうです。それ以来、日本人にとって親しみのある伝統的な食べ物になりました。

ちなみに、素朴な疑問なんですが、寒天はテングサという海藻で作られますよね?なぜ、海のない恵那市で作られるようになったんですか?

そうですね。海がない岐阜県の中でも、多くの山々に囲まれた自然豊かな里山である山岡町で、なぜ、寒天づくりが盛んになったのかというと、「寒いから」というのが理由の1つ。

ただ寒いだけなら北海道でも新潟でもいいのではないかと思いますが、雪が少ないんですよ。雪や雨が少なくてカラッとした晴天の日が多い地域が、寒天づくりに適していたんです。

今年も山岡町で、一番寒い日は、マイナス11.1度までいったくらい、そこまで冷えて、日中は10度とか15度ぐらいまで上がるこの寒暖差で、溶けて、乾燥してを繰り返して寒天はできるので、まさに、寒天づくりにぴったりの場所だったんです。

そこで、1925年、岐阜県の農務課から要請された技師が農業の閑散期の副業にと技術を伝えてくれたことがきっかけで、岐阜に細寒天が伝わり、今年でちょうど100周年を迎えました。

昨年は大井ダムが100周年を迎えましたが、細寒天づくりも同様に、100年も前からやっている伝統ある産業なんですよね。

これからも引き続き、全国で羊羹や和菓子に使っていただきながら、まだまだ可能性を秘めた夢のあるこの細寒天という食材を使って、プラスα何かしたいなと思っています。

熱いですね~!これからが楽しみです。

改めて地元に帰って思う恵那の魅力は、どういうところだと思いますか?

いや~家業を継ぐために恵那に帰ってきましたが、本当にいいところですね。自分が生まれ育った場所であり、家業も継ぎたくて帰ってきているので、僕にとってはもちろん、一緒に連れて帰ってきた家族が楽しそうに暮らしている姿を見て、改めて、地元の魅力を実感しています。特に山岡町は自然いっぱいの里山なので、桜や紅葉を見て四季を感じるのはもちろん、タケノコやキノコ、自然薯が裏山で採れちゃったりして(笑)味覚でも四季を感じることができるのも魅力の1つです。

奥様の出身はどちらなんですか?

妻の出身は京都で、大学進学を機にずっと東京で暮らしていましたから、もちろん都会と比べると不便なこともあるようですが、それ以上に田舎で過ごすことのメリットの方が大きくて、特に子育て環境が良いと喜んでいます。

子ども達は、夏になったら川遊びをしたり、自然に思いっきり触れることができますし、家で作った野菜を自分で採って食べることで生野菜がめっちゃ好きになって、にんじんとかきゅうりとか、結構、そのままバリバリ食べたりしています(笑)

やっぱり、自分で取ってきて食べると更においしいし、旬なものを食べるって良いことだと思うので、子育て環境としては言うことないですね。また、都会に行こうと思えば名古屋まですぐに出られるので、そういう意味で、便利な地域だと思います。

よく周りからも、東京からドイツに行って、今度、岐阜県に戻ったことで、都会と田舎、どっちがいい?と聞かれるんですが、自分はもう即答で田舎です!

4代目として家業の細寒天づくりをしていく上での目標とか、目指していることはありますか?

最終的には、海外にまで細寒天というものを届けたいです。もともと寒天の魅力を感じたのもやっぱり、ドイツで和食が好まれていたり、健康ブームであることを知り、海外でも寒天が受けるのではないかという手ごたえも感じましたし、寒天は、原料がテングサで海藻なので植物由来じゃないですか。だから動物性の例えばゼラチンの代わりに使って、イスラム系の方など、動物性のものを食べない人種の方々に向けてのお料理や、小麦粉を全く使わないグルテンフリーのお料理にも対応できるのではないか、世界に向けてのアプローチの仕方を模索していきたいと思っています。

ぜひ、それを、恵那市に来られた外国の方々にも提供して、インバウンドのお客様を増やしていくことにも繋がるといいですね。

まさに、そうですね!

是非、海外からいらっしゃる多様な方々やベジタリアンやビーガンの方にも、安心して恵那の特産品である「細寒天」を食べていただき、恵那の魅力を知ってもらえたら嬉しいです。

いや~夢は広がりますね~!

細寒天の生産量が全国1位と聞くとこれからも安泰な気がしますが、寒天産業の現状はいかがですか?

それが、昭和初期には120軒あった寒天屋が、今は、7件にまで減ってしまいました。理由としては、韓国産や中国産といった海外の寒天が増えたこともありますし、今の主流は、粉寒天になっていて、比較的安い粉寒天で羊羹を作るところもあるみたいですが、粉寒天で作ると細寒天とは弾力や味が違いますし、結局、細寒天に戻されるところもあります。実際、老舗の羊羹は、山岡の寒天を使われている所が多いんですよ。あとは、やっぱり和菓子に使うものとなると、人口が減っていくとどうしても影響を受けてしまうと思います。大変な仕事ということもあり、後継者不足も深刻な問題で、この先、寒天だけで食べていけるのかという心配もあります。

よく移住者が事業継承されるケースもありますが、そういうことについては、どう思われますか?

それはもう大歓迎です。

自分は、これから細寒天をもっと広めていきたいので、移住される方で、もし興味があってやりたい方がいらっしゃれば、僕はウェルカムです。

細寒天愛がとまりませんね!

はい。細寒天は、伝統ある産業で、特許庁認定の地域ブランド第一号で認定されてますし、毎年、5月に行われる品評会では農林水産省の賞をもらうほど国からも認められている食品なので、是非、多くの方に知ってもらい、食べていただきたいです。

ただ細寒天は、スーパーでは、あまり売られてなくて、和菓子屋さんで使っていただくことが多いので、それプラスαで、例えば、寒天ラーメンなど、麵としてすすれるものだったり、サラダやお味噌汁の具として取り入れることができる、キャッチーでポップな商品としても展開していきたいです。

昨年恵那市市制20周年記念フォトコンテストでグランプリに選ばれた写真写真撮影:丸山想一郎(そういちろう)さん(神奈川県川崎市在住 武並町出身)山サ寒天の作業風景

最後に移住や田舎暮らしに興味をお持ちの方に何かメッセージはありますか?

恵那市は、自然はもちろん、田舎なので豊かではあるんですが、寒天産業をはじめ、いろんなジャンルの違う産業があります。

トマトも稲も栗もあるしブランド豚もあって、恵那市にいれば、自分たちが住んでいるその空気感の中で食べられるものが沢山あります。生きる上で大事な食を、自分たちの身近なものや、知っている範囲でいただくことができるのも、大きな魅力だと思いますので、ぜひ移住を考えられている方には、食に恵まれたこの街に来て欲しいなと思います。

<インタビューを終えて>

恵那市山岡町で生まれ育った佐々木将太さん。

学生時代は、後を継ぐとは全く考えていなかったとおっしゃっていましたが、四代目となった今、寒天にはポテンシャルがある!と

目をキラキラさせながら、細寒天の魅力を熱く語ってくれたのが印象的でした。

地元を離れ、外の世界を見てきたからこそ分かる、地元産業や恵那市の魅力。いろんな経験を積んでUターン移住された佐々木さんが、これからどんな新しい風を吹かせてくれるのか楽しみです。

ちなみに、このインタビューをきっかけに、私も毎日、細寒天を食べて、その健康効果に驚いています。

全国シェア1位を誇る「細寒天」を、みんなで盛り上げていきたいですね。

恵那市移住定住アンバサダー 西村知穂

移住(人)図鑑

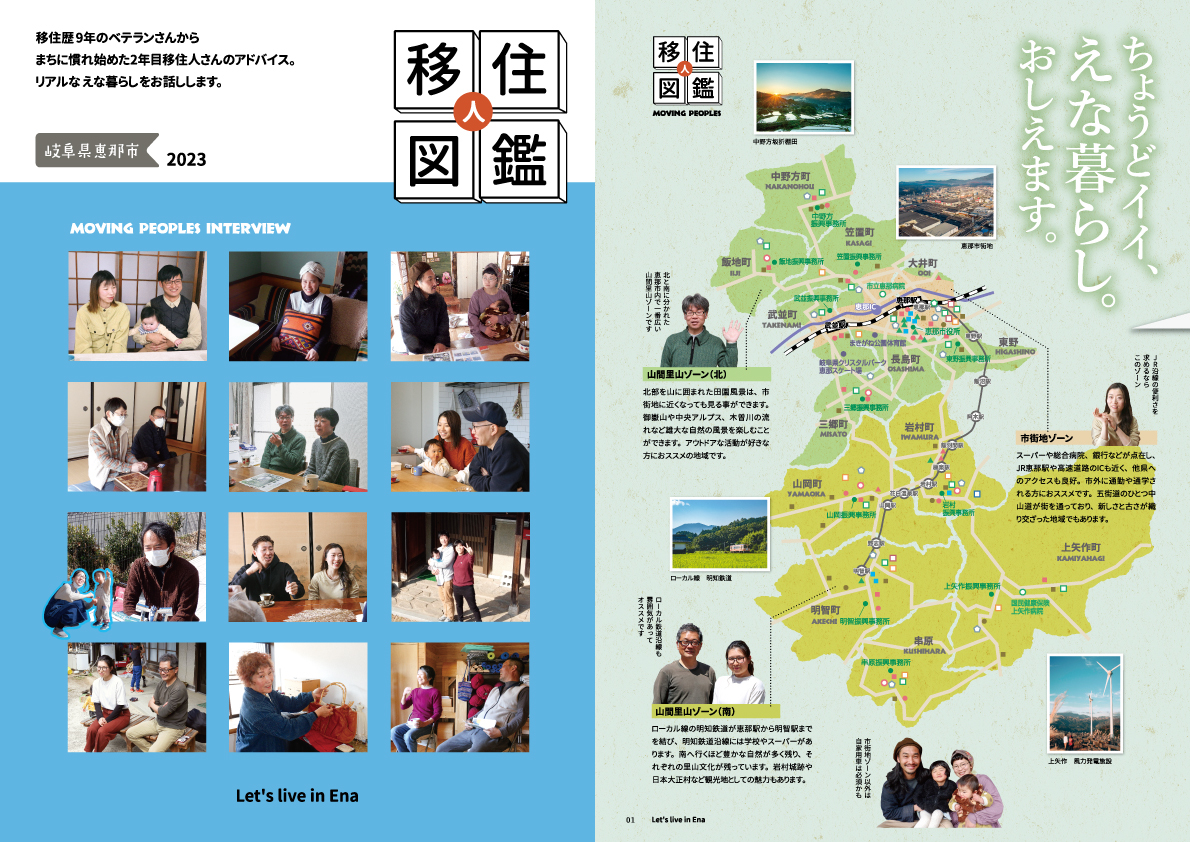

“移住実践者の声”を、更に広く恵那市内に在住の方々、恵那市に移住・定住を希望する方々に、容易にご覧頂けるように、“恵那移住物語/MEET THE NEW ME”として再編集し、冊子化いたしました。

PDFダウンロード